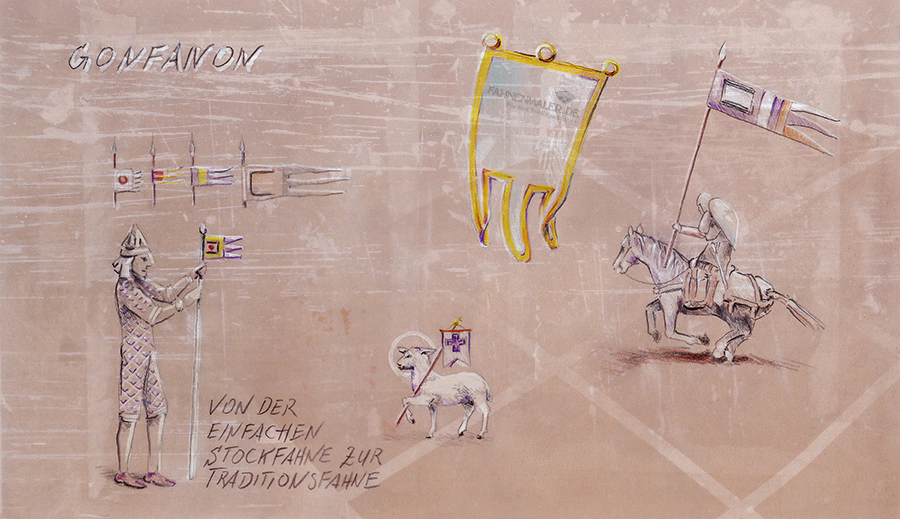

Gonfanon

Das Gonfanon ist die Mutter aller Traditionsfahnen. Das Gonfanon (altfränk. gundfano = Kampffahne) war ein rechteckiges, gelegentlich auch quadtratisches Tuch, das in zwei oder mehr (bis zu fünf) Zungen auslief. Sie dienten als Kampffahnen des Rittertums, aus denen sich die Standarten entwickelten. Darüber hinaus war ein Gonfanon auch die kleinste militärische Einheit auf dem hochmittelalterlichen Schlachtfeld.

Zur See war das Gonfanon eine Art Banner, das an die Mastspitze gehisst wurde. Die rote Farbe in den Stadtfahnen der Hanse lässt sich von diesem roten Tuch herleiten. Mitte des 12. Jahrhunderts wurde das Gonfanon vom Banner abgelöst, heute versteht man darunter besonders die Kirchenfahne und Prozessionsbanner.

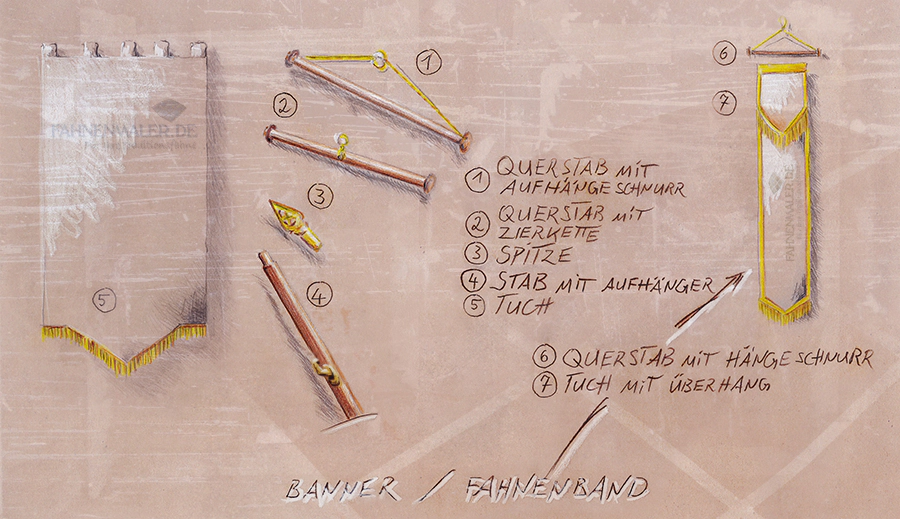

Banner

Ihrem Wesen nach ist das Banner eine Fahne mit einem horizontalen Querstab am oberen Ende der Fahne. An diesem Querstab wird die Fahne befestigt und mit dem senkrechten Fahnenmast oder Fahnenstock verbunden. Diese Art der Hängung unterscheidet sie grundsätzlich von den anderen Traditionsfahnen. Wie bei der Tragefahne variiert ihr Format und ihre Größe.

Sie kann als Prunkbanner bei Prozessionen oder als einfaches Tuchbanner als Signal für Stand und Würden eingesetzt werden. Durch den oberen Querstab entfaltet sie immer und wetterunabhängig ihr ganzes Motiv. Das Fahnenband wird an das Prunkbanner oder an die Standarte zusätzlich gehängt und enthält eine Widmung auch ihr Äußeres ist aufwendig gestaltet.

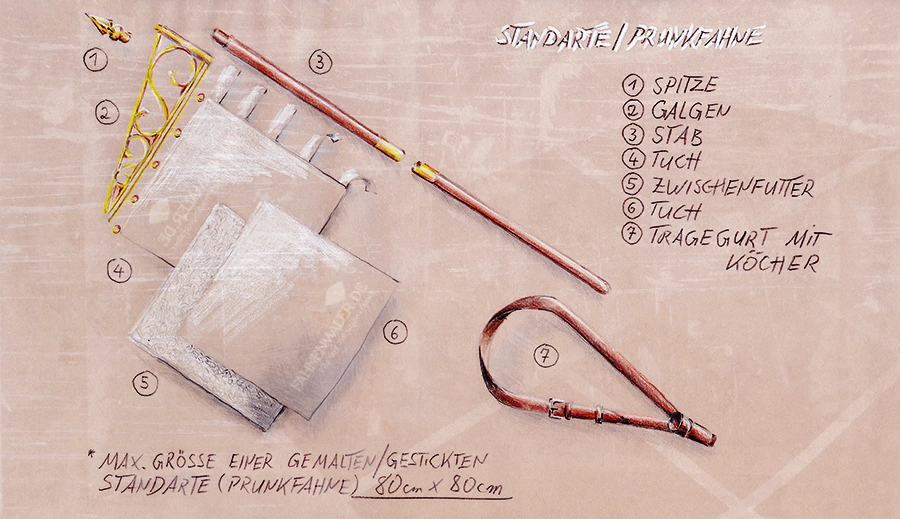

Standarte (Prunkfahne)

Die Standarte musste im wahrsten Sinne des Wortes hoch gehalten werden, ihr Standort markierte den Sammlungsort einer Truppe. Gelang es die Standarte des Gegners zu erobern, war dies das sichere Anzeichen dafür, dass die gegnerischen Truppen aufgerieben wurden. Diese besondere Bedeutung spiegelt sich heute in ihrer imposanten Gestaltung.

Das Zwischenfutter verhindert, dass das Motiv der gegenüberliegenden Seite durchscheint und verleiht der Fahne zusätzlichen Halt.

Die schwere Fahne fordern dem Standartenträger doch einiges an Fitness ab. Der Köcher, der das Tragen erleichtert gehört nicht zur Standarte aber der aus Messing gefertigte Standartenarm (Galgen). Eine Schutzhülle aus Kunststoff schützt vor Witterungseinflüssen.

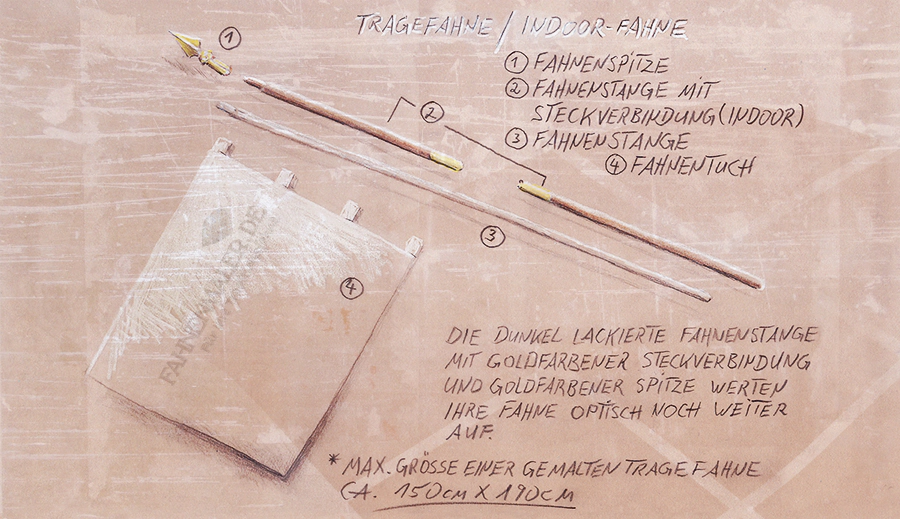

Tragefahne

Die Tragefahne ist im Grunde eine einfache Stockfahne. Sie muss keiner körperlichen Beanspruchung standhalten. Sie wird weder geschwungen, noch ist sie dauerhaft der Witterung ausgesetzt.

Sie „repräsentiert“ und diese Eigenschaft verleiht ihr ein vielfältiges Aussehen.

Es gibt sie mit Schlaufen aber auch einfach an den Stab angeschlagen. Als gemalte oder gestickte Fahne, doppellagig mit Zwischenfutter oder als einfache Tuchfahne. Auch bei der Stoffauswahl kann man hier auf edlere Stoffe zugreifen. Ihr Format und ihre Größe unterliegen keiner zweckgebundene. Verwendung. In feierlich dekorierten Räumen verleiht sie als Indoorfahne diesem Ambiente eine besondere Ausstrahlung.

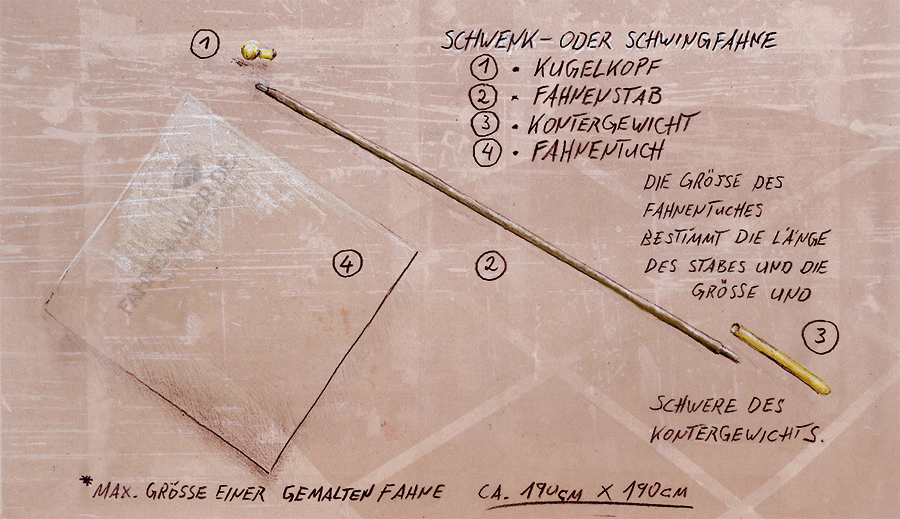

Schwenkfahne

Das Fahnentuch besteht aus 100% Polyester. Je nach Wunsch und/oder Größe der Fahne variiert das Gewicht des Tuches zwischen ca. 110 gr. bis 150 gr. pro m², ist offen oder eng gewebt. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf. Durch diese Qualität lässt sich die Fahne auch bei Regen gut schwenken. Das Kontergewicht gleicht das Gewicht des Fahnentuches aus.

Wenn der Fähnrich die Fahne unmittelbar hinter dem Tuch auf seiner Handkante ablegt, muss das Kontergewicht auf der anderen Seite des Fahnenstabs so viel Gewicht aufbringen, dass die Fahne in der Waage ausbalanciert. Bei großen Fahnen ist dies nicht immer möglich, da mit zunehmender Größe des Tuches auch die Länge des Stabes und die Länge des Gewichtes zunehmen. Diese „optimale Länge“ kann dazu führen, dass manche Figur nicht mehr schwenkbar ist, da sich der Stab nicht mehr unter den Arm des Fähnrichs durchführen lässt.

Traditionsfahne

Wie diese Produktpalette zeigt haben die Traditionsfahnen einen stetigen Wandel in Material und Zweck erfahren.

Auch das Design spiegelt im Laufe der Jahre den jeweiligen Zeitgeist. Das wird besonders deutlich, weil die Motive über die Jahrhunderte nahezu gleich geblieben sind.